研究领域

当前位置: 王接喜的个人教师主页 >> 研究领域(一)先进电池关键材料的制备新方法及构效关系

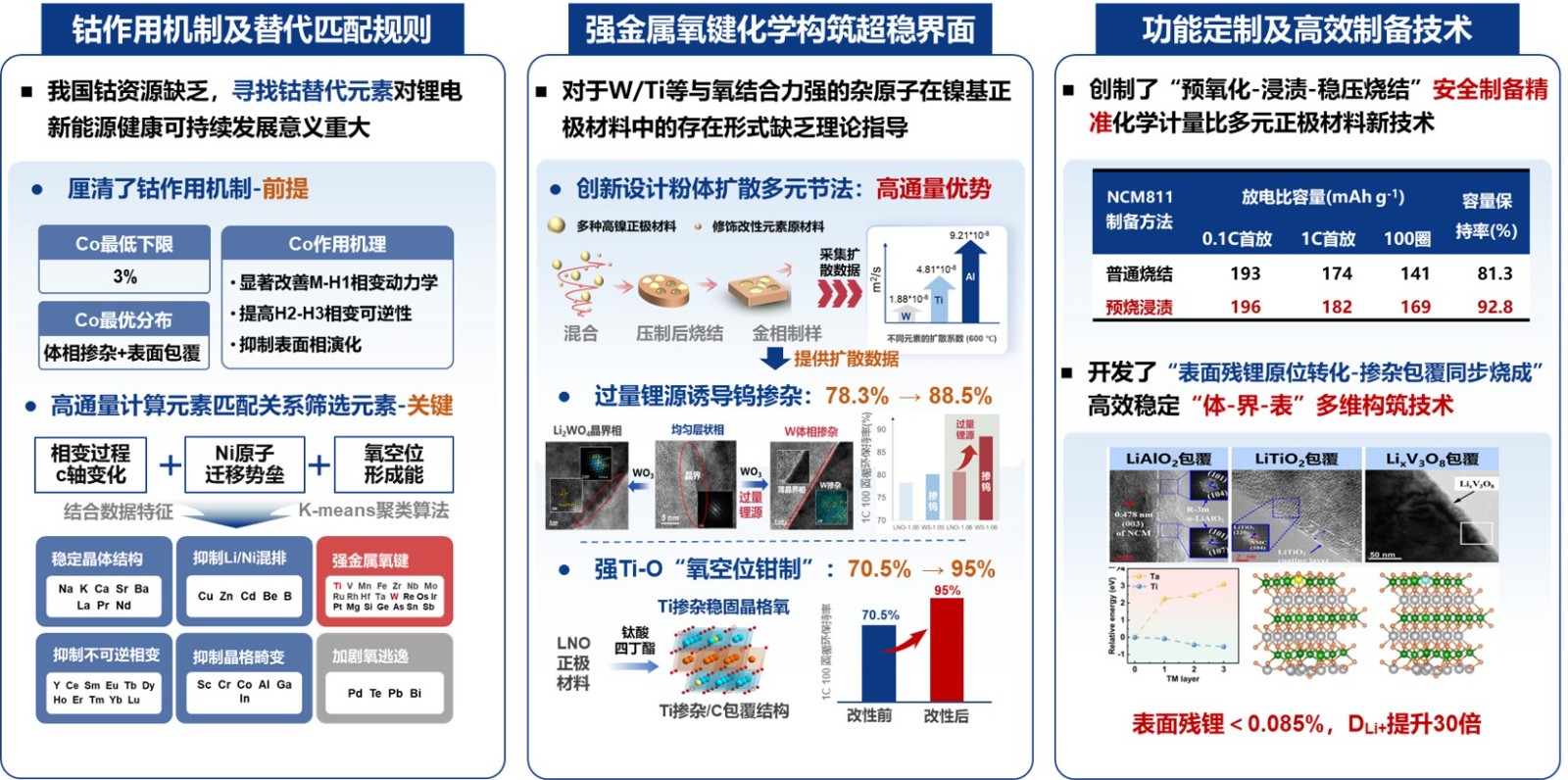

(1)镍基高容量多元正极材料制备技术及产业化:阐明了超高镍正极材料中钴的作用机制,揭示了钴替代的元素匹配关系,创新粉体扩散多元节方法,发展了强金属氧键化学构筑超稳界面策略,发明了高性能锂离子电池多元正极材料功能定制与高效制备新技术并推广应用。

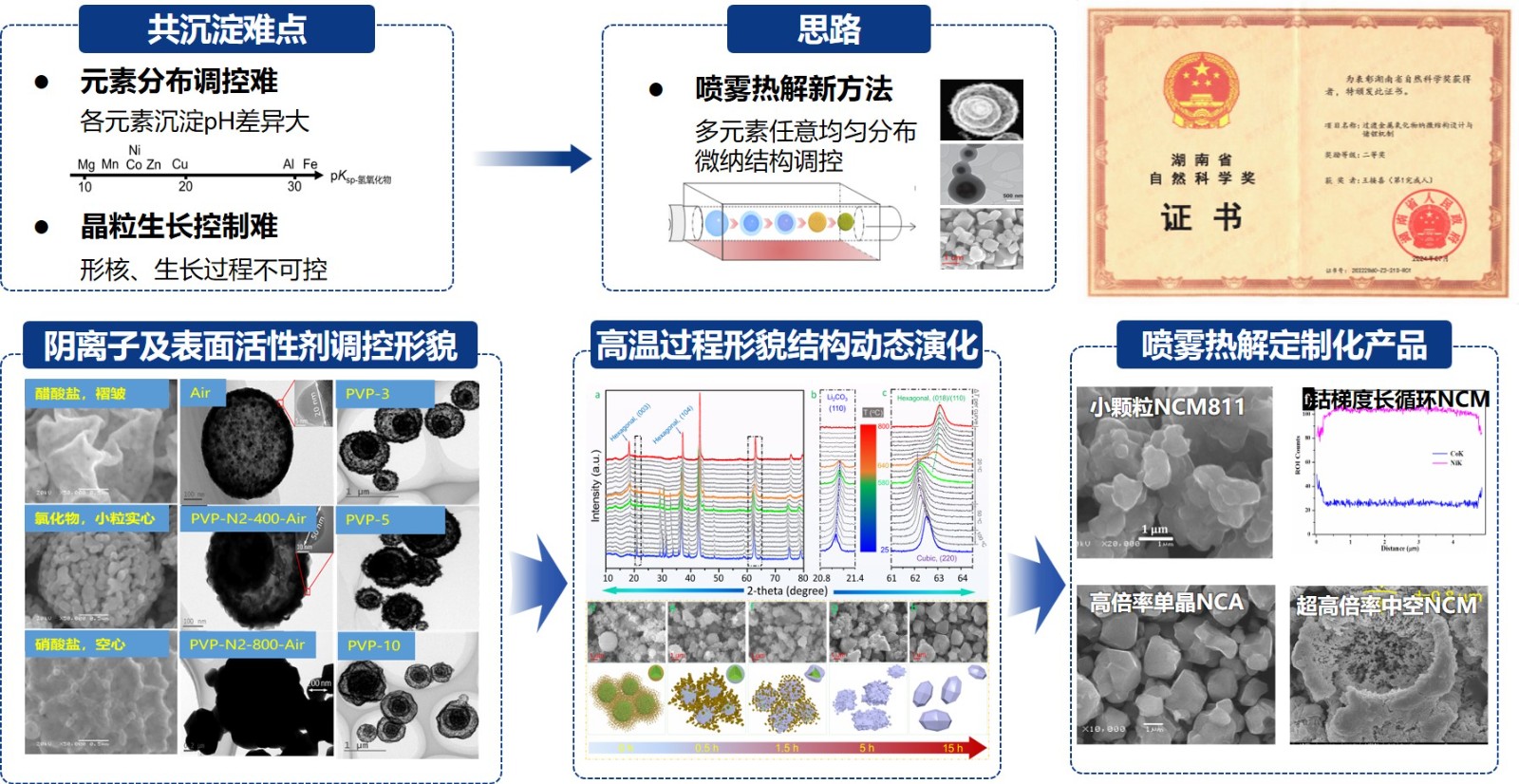

(2)喷雾热解制备多元正极材料创新方法:阐明了金属氯化物热解多相反应的物质转化规律、热处理过程的形貌与结构演变机制,揭示了材料微观组织形态与电化学性能之间的构效关系,研发了高性能锂离子电池多元正极材料及其高活性前驱体的高效制造前沿技术。

(二)有色金属资源功能材料冶金

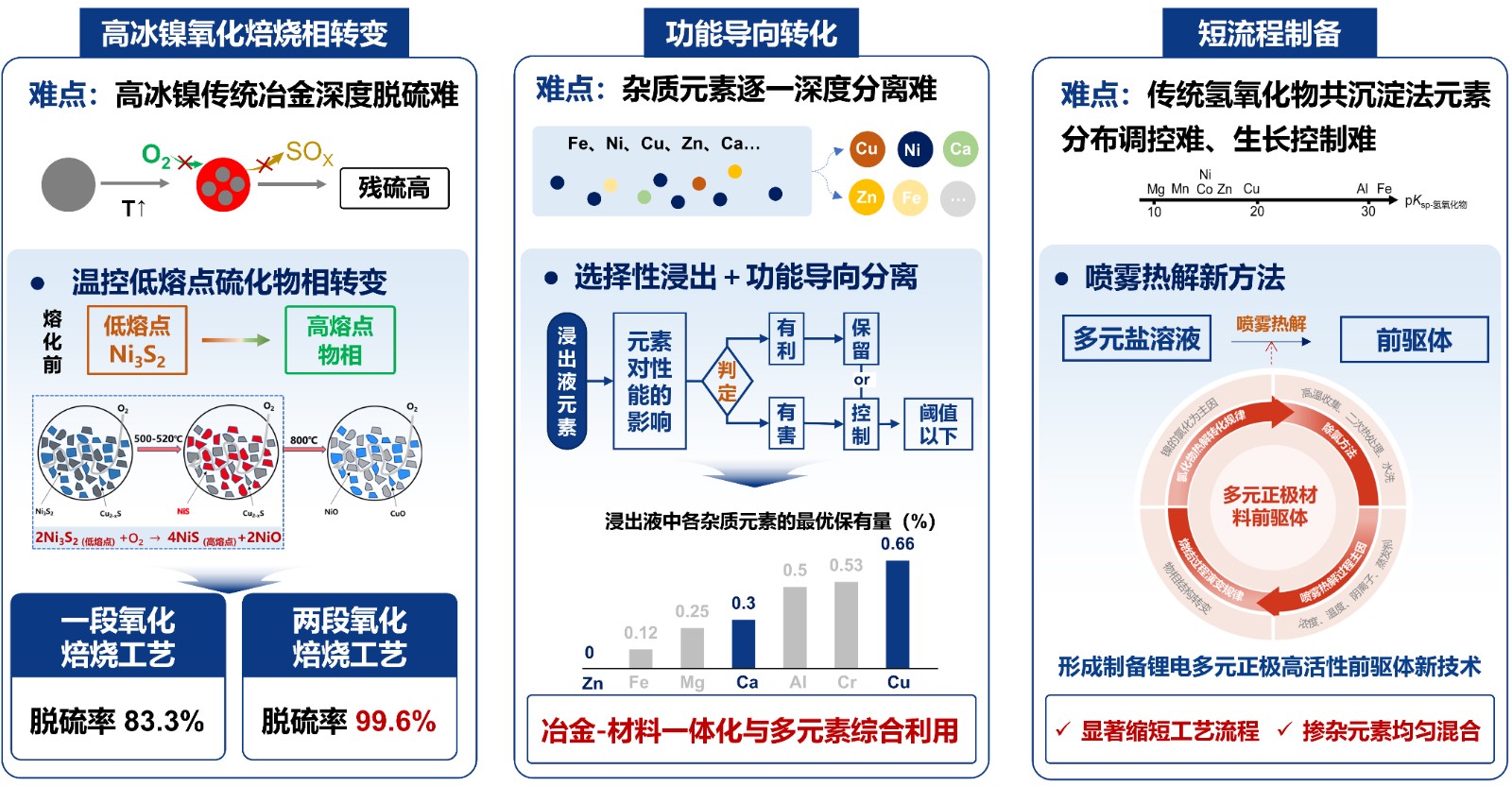

(1)红土镍矿短流程材料化冶金制备多元正极材料:针对传统冶金过程制备材料流程长、能耗大、资源利用率低等难题,开发了低品位镍钴资源材料化增值冶金新技术。揭示了高冰镍氧化焙烧的物相转变规律,开发了低温相转型-高温脱硫的两段焙烧工艺;阐明了多金属配位提取体系的功能导向分离与组分调控机制,构建了“多金属同时提取-定向净化-组元调控” 基本原理,形成了综合利用低品位镍钴资源直接制备镍基多元正极材料的技术原型,实现了多元素经济高效利用。

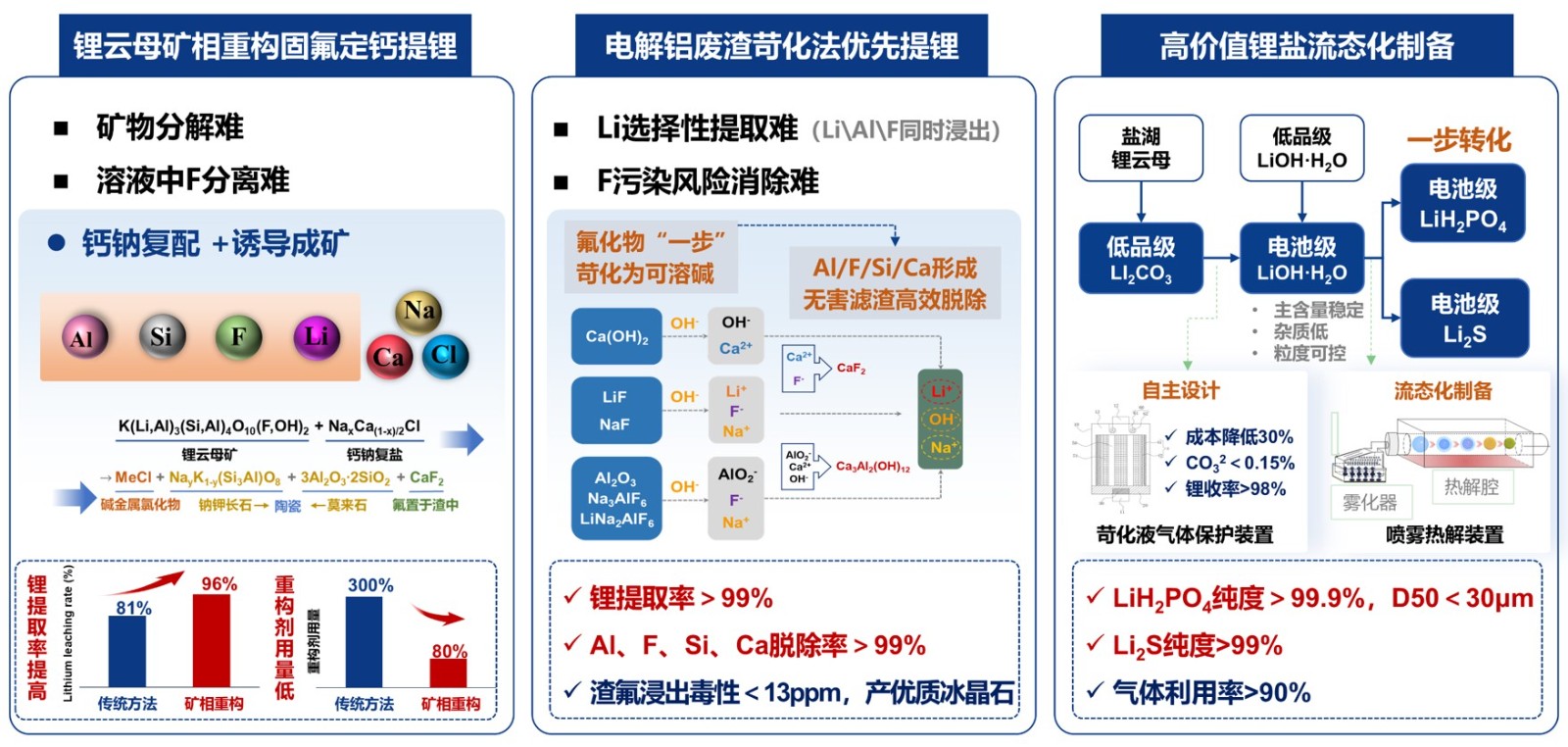

(2)非常规锂资源苛化提取制备短流程制备高值锂盐:针对我国锂资源短缺、品位低与锂需求量大、锂产品价值低的突出矛盾,首创锂云母矿相重构固氟定钙提锂新技术,突破电解铝废渣苛化法优先提锂制备电池级氢氧化锂及其过程控碳技术瓶颈,提出了硫化锂和磷酸二氢锂等新型高值锂盐制备新方法。

(三)超越传统二次电池体系构建与应用基础

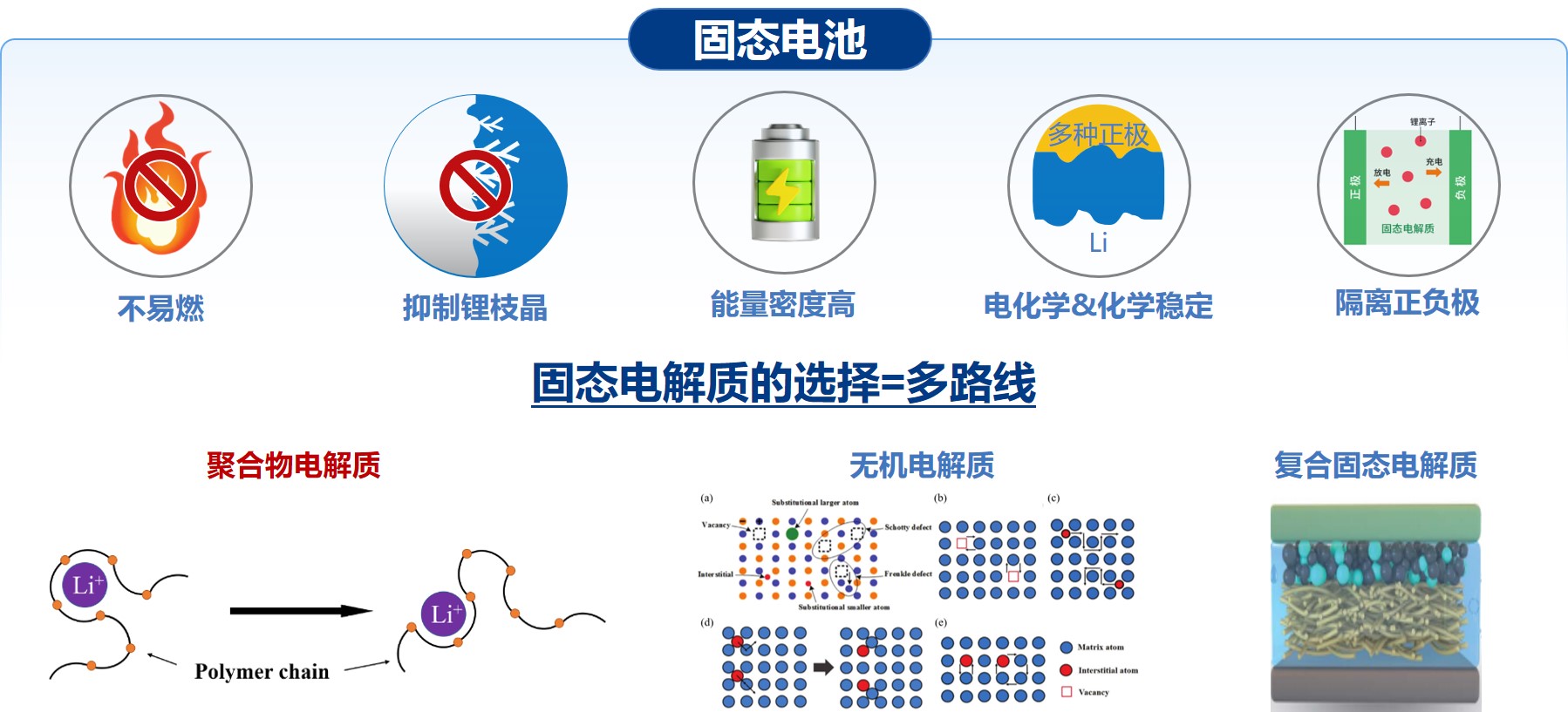

(1)固态锂电池体系材料、界面与器件设计开发:面向高比能、高安全下一代动力电池需求,开发基于氧化物、硫化物、卤化物、聚合物的固态电池,聚焦界面荷质传输和稳定性,开发无亚软包固态电池,实现其宽温域稳定运行。

(2)AI辅助材料设计与制备过程优化控制:将掺杂元素对材料相变及结构缺陷的影响数值化,通过DFT高通量计算相变c轴变化、镍原子迁移能垒、氧空位形成能等特征参数,采用K-means聚类算法结合数据特征将掺杂元素划分为六类;耦合微观反应机理建模,提取圆度、质量等特征参数,识别烧结过程品质,反馈调控烧结过程。

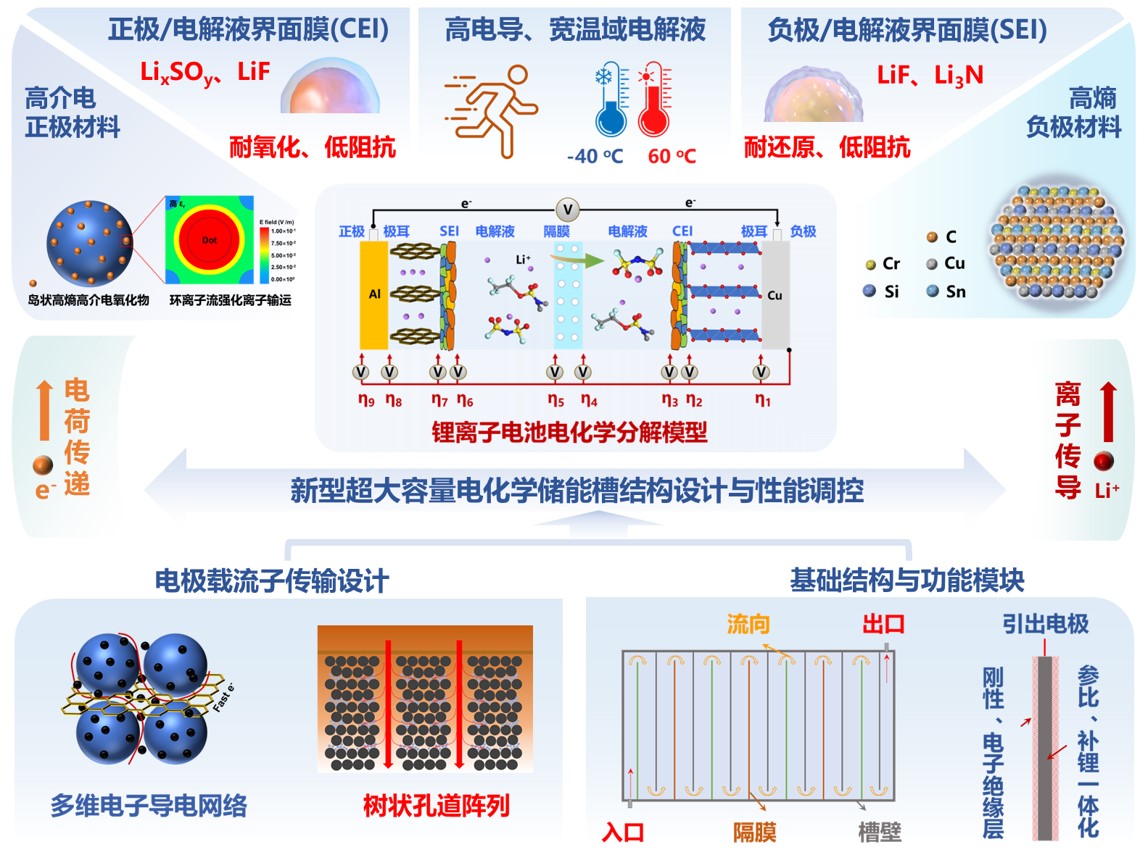

(3)超大容量储能电池体系构建:阐明超大容量电化学储能槽载流子“材料-电极-系统”跨尺度协同输运机理,揭示电解液循环自净化及热质传导调控原理,厘清电极荷电/健康状态识别原理与反馈补锂联动机制;突破锂离子电池材料表面高介电氧化物环离子流调控、高电导宽温域电解液组分设计与循环净化、新型一体化刚性隔膜的多功能协同技术。